はじめに:日本人の8割が感じる「疲れ」とは?

日本人の約8割が「疲れている」と感じているというデータをご存じでしょうか。

興味深いのは、私たちの労働時間や残業時間が世界的に見て特別多いわけではないという点。

それでも、多くの人が慢性的な疲労感に苛まれています。

その原因は、疲れを取る「休養」の取り方に問題があるのではないでしょうか。

筆者は提案は以下の通りです。

従来の「活動(充電100%)→疲労(充電20%)→休養(充電50%)→活動(充電50%)…」というサイクルではなく、休養+活力を組み合わせて「充電100%」まで回復することが大切だと。

これが、本書で語られる「正しい休養」のポイント。眠るだけではなく、

活力を補充する方法を意識的に取り入れる必要があるのです。

活力の極意は、あえて自分に負荷をかけること!

「疲れているのに、負荷をかけるなんて!」と思うかもしれません。ですが、筆者は、ちょっとした疲労感を感じる時こそ、適度な負荷を自分に与えるべきだと述べています。

ただし、この方法を実践するためには、いくつかの条件があります。

1. 自分で決めた負荷であること

他人からの強制的な負荷はストレスの原因になり逆効果。

2. 仕事とは無関係な負荷であること

仕事で疲れているのに、さらに仕事で負荷をかけるのは避けましょう。

3. 自分の成長につながる負荷であること

成長を感じられる負荷はモチベーションアップに繋がります。

4. 楽しむ余裕があること

無理せず楽しく取り組めることが大切。

肉体的な負荷と精神的な負荷の両方をバランスよく取り入れることが、活力を最大限に引き出すコツです。

例えば、普段ジョギングをしている場合は、ランニングにして負荷を上げたり、

絵を描くだけでなく、コンテストに参加してみたり、「ちょっと難しいけど、楽しい!成長につながりそう!」 という負荷を見つけることが大事だそうです。

活力を上げる7つの休養タイプ

本書では、活力を補充するための具体的な休養タイプが7つ挙げられています。

②〜⑦が攻めの休養です。

これらをうまく組み合わせて、自分に合った方法を見つけていきましょう。

①休息タイプ 〜睡眠など

②運動タイプ 〜動くもの 軽い強度であれば散歩など

③栄養タイプ 〜消化の良い食事、断食など

④親交タイプ 〜家族とハグ、雑談

⑤娯楽タイプ 〜本を読む、音楽鑑賞など

⑥造形・創造タイプ〜絵を描く、好きなことを考えるなど

⑦転換タイプ〜旅行、模様替え、外食

各タイプの細かい説明はぜひ本を読んでほしいですが、

どれもみなさんが日々やっていることが多いと思います。

これを休養であると意識しながら実施したり、身体的、精神的なものを組み合わせ、

少し負荷をかけて実施することにより、攻めの休養になるわけです。

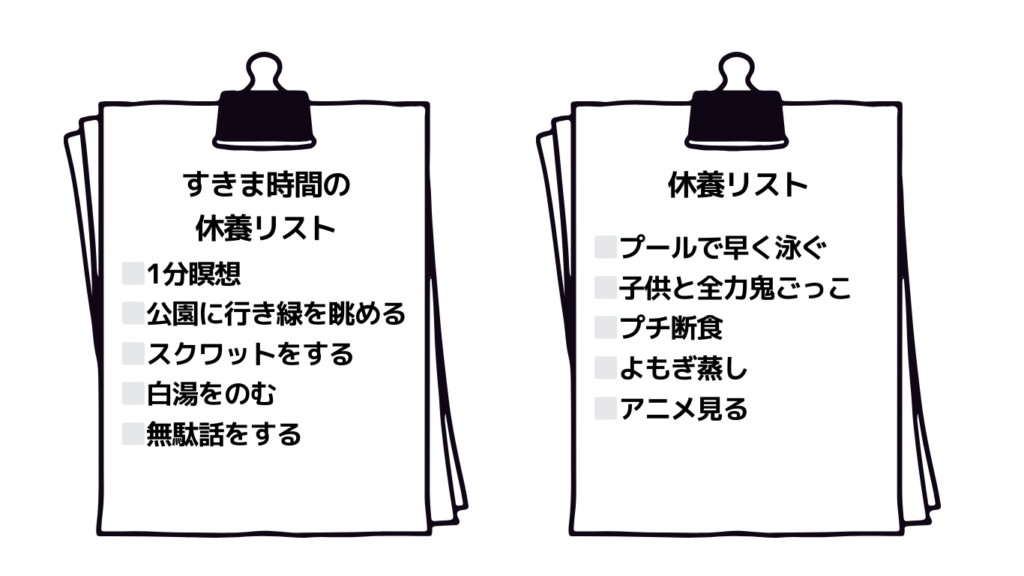

私は、主に運動タイプと栄養タイプを軸にしています。子供と全力で遊ぶことを日課にし、

疲れが溜まりやすい時期には断食や食事制限をします。

また、週末には友人との食事や家族との団らん(親交タイプ)も取り入れて、バランスを取るようにしています。あらかじめ休養リストを作っておくのが良いかと思ってます。

実践するためのコツ

疲労回復や活力補充を習慣にするためのコツも、本書では具体的に示されています。

• 仕事がひと段落しなくても、まず休む

忙しいと休みを後回しにしがちですが、休養が結果的に効率を上げます。

• 手帳を土曜日に開く

一週間の計画を立て、どこで休養や活力補充をするかを明確に。

• 隙間時間を休養に活用

移動中や休憩中に軽いストレッチや深呼吸を取り入れる。

• 疲労をレコーディング

自分の疲れ具合を可視化して、適切なタイミングで休養や活力補充を実行。

おわりに:攻めの休養で「充電100%」を目指そう!

ただ眠るだけでは、現代の疲れを取るには十分ではありません。

本書で紹介される「休養+活力」の組み合わせが、私たちの充電を最大化し、

次の活動をより充実したものにするカギとなります。

皆さんも、自分に合った活力の取り入れ方を見つけて、

疲れ知らずの生活を手に入れましょう!

本書の購入はこちらから:Amazonで「休養学」をチェックする

コメント