第1章:インプットばかりしてもあまり身についてないと感じた

本やYouTube、Webサイトなどを通じて、私は「学ぶこと」が好きです。

情報を得ることはワクワクするし、知識が増えるのは気持ちの良いことです。

育児でだいぶ時間の使い方が変わりましたが、自分なりに時間を作り、日々インプットしていました。

ただ、ふと思いました。

「こんなに頑張ってインプットしてるのに、何も身になっていない気がする・・・!」と。

頭に残っていない。行動に移せていない。

ただ「知っただけ」で終わっていることがあまりに多く、自分の中に蓄積されていない焦りのようなものが込み上げてきたのです。

特に子どもが小さい今は、まとまった時間を確保するのがとても難しい。だからこそ、せっかく捻出した時間が「ただの暇つぶし」や「自己満足の情報収集」で終わってしまうことに、もやもやが募りました。

そんなときに出会ったのが、『アウトプット大全』でした。

「インプットを頑張っても、アウトプットしなければ意味がない」

本書の冒頭にそう書かれていた瞬間、心の中で「それだ…!」と膝を打ちました。

私が足りなかったのは「出すこと」だったのだと気づいたのです。

第2章:「読むだけ」より「出す」ほうが、ずっと効果的だった

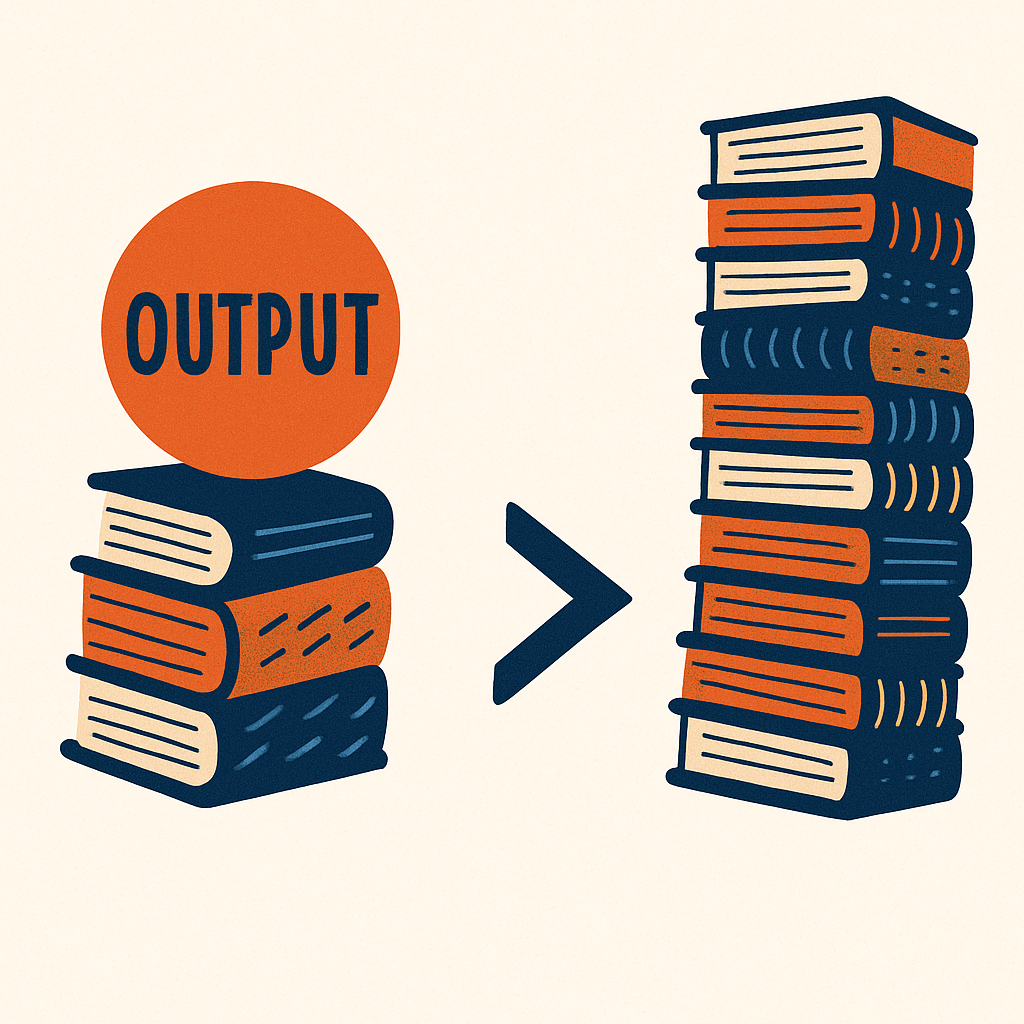

『アウトプット大全』を読み始めて、まず驚いたのがこんな一文でした。

「月に3冊読んで3回アウトプットする人は、月に14冊読んで何もアウトプットしない人よりも身につく」

最初はちょっと信じられない気もしましたが、確かにな・・・と思っている自分がいました。

皆さんはどうでしょう?

私もこれまで、「読んで終わり」になってしまっていた本がたくさんあります。内容は「いいこと書いてあったなぁ」と思っても、数日後にはほとんど覚えていない。

それどころか、「何の本だったっけ?」なんてことも珍しくありません…。

でも逆に、誰かに話したこと、SNSに感想として書いたこと、メモに残したことは、意外とちゃんと記憶に残っている。

つまり、アウトプットすることで、その情報は“自分のもの”になるんですよね。

著者が言っていた「インプット3:アウトプット7が理想」という黄金比にも、ものすごく納得しました。

今までは完全に真逆で、「7インプットして1アウトプットすればいい方…」というバランス。これじゃ身につかないのも当然です。

しかもアウトプットといっても、何か大きなことをしろってわけじゃない。

手でメモをとる、読みながら声に出してみる、2週間のうちに3回人に話す。それだけでも十分効果があるというのです。

「なんだ、そんなことでいいのか」と思ったら、ちょっと肩の力が抜けました。

日々、育児に追われていても、「小さくアウトプットする時間」は作れそうな気がしてきたのです。

第3章:忙しくてもできる、小さなアウトプット習慣

「アウトプットが大事なのはわかったけど、そんな時間あるかな…?」

正直、これが最初の心の声でした。

子育てや家事、細切れのスキマ時間ばかりの毎日。そんな中でアウトプットのためにまとまった時間を取るのは、なかなか現実的じゃない。

「アウトプットは、15分でも十分。むしろ、短く小さくが効果的」

この言葉に、かなり救われました。

たとえば、本を読んだ直後に「これは面白かった!」とひと言メモするだけでもいい。

スマホのメモアプリに書いてもいいし、紙のノートにざっくり書いてもいい。

さらに、Twitter(X)で140文字くらいにまとめて投稿するのも立派なアウトプットです。

アウトプットって、「人に教える」とか「ブログを書く」とか、すごく構えて考えがちだけど、実はもっとラフでいいんですよね。

他にも、気になったことを「声に出して読む」とか、「自分なりに要約してみる」とか、手書きで書くとか。

そういうちょっとした行動が、記憶や理解にグッとつながるんだなと実感しました。

特に印象的だったのは、「朝のToDoリストは3分で手書きが良い」という提案。

紙に書くことで頭の中が整理されて、頭のかなにある自然と“今日やること”に意識が向くんです。

「脳のトレイを空にするため、タスクはメモ書きに出すこと。」

私は最近、子どもが朝食を食べてる横で、ささっと今日のToDoを書き出すようにしています。

たった3分でも、自分の意識が変わるのを感じます。

第4章:「話す」「教える」は、いちばん記憶に残るアウトプットだった

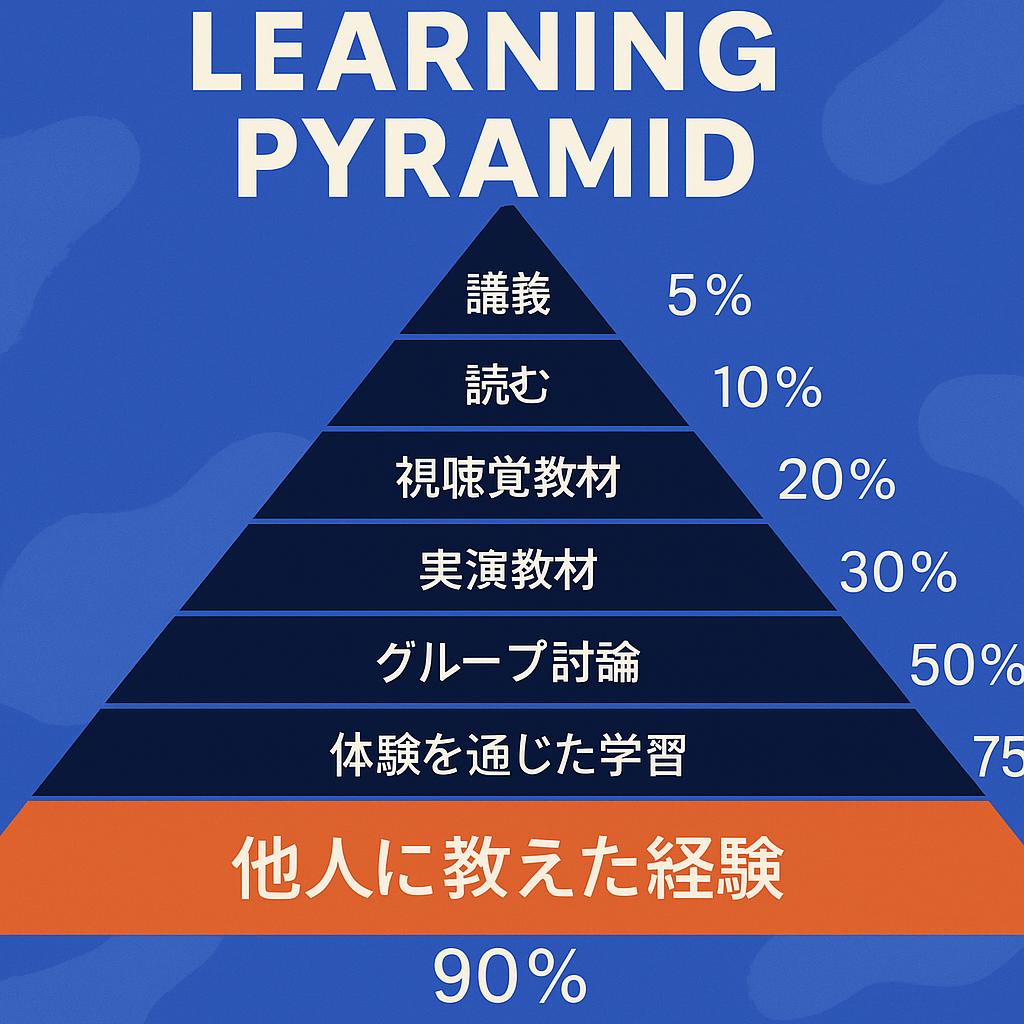

『アウトプット大全』を読んでいて、特に「これは知って良かった」と思ったのが、ラーニングピラミッドという学習定着率の話でした。

この図を見たとき、私は思わず「えっ、読むだけってこんなに低いの!?」とショックを受けました。

だって今まで、せっせと本を読んで、「学んだ気」になっていたから。

でも一方で、「人に教える」が90%というのは、確かに納得感があります。

自分の中であやふやな知識って、人に話そうとしたときにすぐバレるんですよね。

逆に、「こういうことだよね?」と自分の言葉で説明できたときには、本当に理解できていたんだなと実感します。

最近は、夫や友達との何気ない会話の中で「これ面白かったよ!」と本の内容をシェアするようにしています。

料理中や移動中、ほんの3分くらい話すだけでも、それだけで記憶にぐっと定着するんです。

特に意識しているのは、本書でも紹介されていた「話すときは、事実+感想+意見」のセットで伝えること。

たとえば――

「インプット3:アウトプット7が理想らしいよ。(事実)これって逆にしてたから全然身についてなかったのかも…!(感想)だから、これからは読んだら必ず誰かに話そうと思ってるんだ。(意見)」

こんな風に話すと、相手も「へー、面白いね」と反応してくれるし、私自身もよりしっかり頭に残ります。

さらに、話すときはポジティブな言葉を使うこと、どう伝えるかを大事にすることも本書では繰り返し出てきました。

たとえば「ノー、でも」ではなく「イエス、アンド」で返すように意識すると、会話が前向きになりますし、自分の気持ちも前向きになります。

そして何より、子どもに話すことも立派なアウトプット。

子どもにわかる言葉で説明しようとすると、自然と自分の中の理解が深まり、整理されます。

「今日ママね、こんな本読んだんだよ〜」と話してみたりしています。ちょっと不思議そうな顔をされるけど(笑)、それもまた楽しい時間です。

第5章:これからの私のTo Do ― アウトプット前提の生き方へ

私の中で大きく変わったのは、「学び方」の視点です。

これまでは「どうやって時間を作ってインプットするか?」ばかり考えていたけれど、

今は「この学びをどう活かすか?どうやって“自分のもの”にするか?」という意識に変わりました。

何かを学んだら、必ずアウトプットする前提でインプットする。

これが、私の新しい習慣になりつつあります。

たとえば――

- 本を読んだら、その場でメモをとる(できれば30分以内)

- 面白かったところを誰かに話してみる

- SNSや日記に、短くてもいいから書いてみる

- 朝のToDoリストで、「今日アウトプットすること」を1つ決める

この小さな積み重ねが、未来の自分をつくっていくんだと思っています。

本に出てきたボールペンAcroball最高ですわ・・・私は0.7より1.0推し。

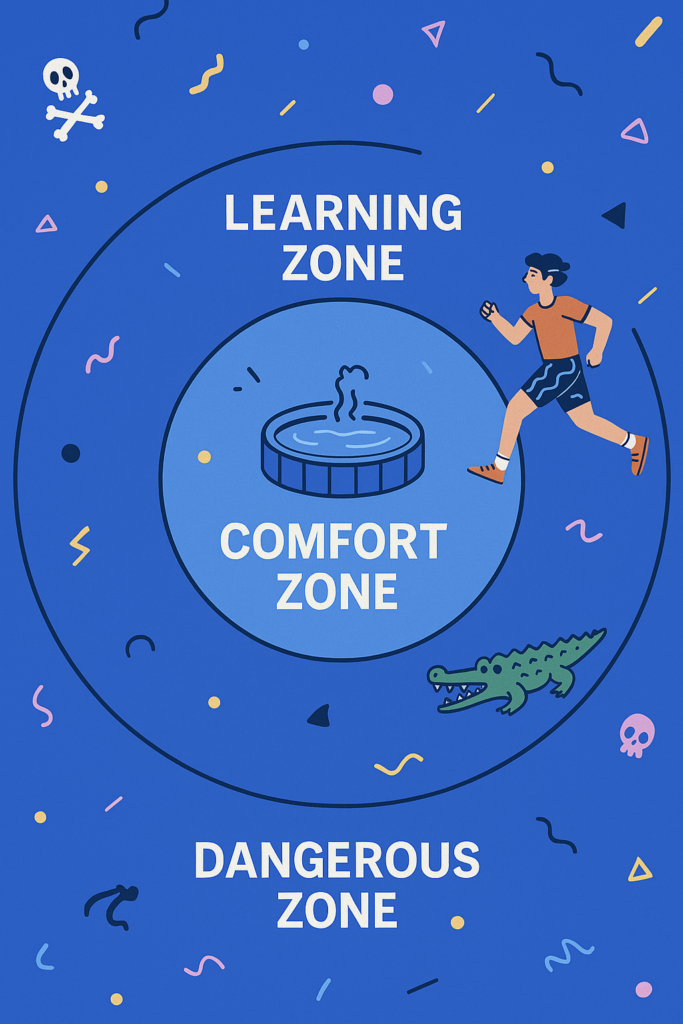

アウトプットのレベルについては「ラーニングゾーン」がおすすめだそうです。

- コンフォートゾーン=安心できる、でも成長しない場所

- ラーニングゾーン=少し不安、でも成長がある場所

- デンジャラスゾーン=負荷が大きすぎて逆にストレスになる場所

つまり、大事なのは「ちょっとだけ怖い」「でも頑張ればできそう」なラーニングゾーンに、自分を置くこと。

完璧じゃなくていい。

ちょっと緊張しても、ドキドキしても、「5分だけやってみよう」という気持ちで一歩を踏み出せたら、それだけで十分。

私もまだまだアウトプットは得意じゃないし、書くのに時間がかかる日もあるけど、

「学んだら、とりあえず話す・書く・伝えてみる」を意識することで、確実に変わってきています。

そして、何よりこの本が教えてくれたのは、アウトプットは自分のためだけじゃないということ。

誰かの役に立つために、誰かに気づきを届けるために、アウトプットする。

ギブ、アンド、ギブの精神。

そんな気持ちで続けていけたら、学びはもっと楽しくなるし、人生ももっと前向きになる気がしています。

今、私はアウトプットを通じて「学ぶことがもっと好きになった」と感じています。

この読書感想文も、私にとってのひとつのアウトプット。

読んでくれた誰かの心に、少しでも何か残ってくれたらうれしいです。

そしてこれからも、学んだら、出す。感じたら、書く。気づいたら、伝える。

そんな風に、「アウトプット前提の暮らし」を、少しずつ育てていきたいと思います。

見ていただきありがとうございましたー!

コメント